急性胸痛区域救治显神威,濒死心梗患者再获生机

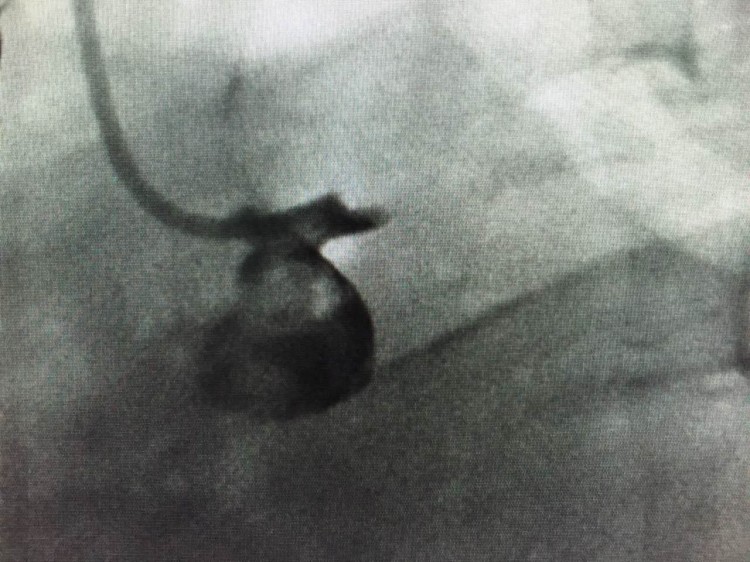

昨天,大年二十八,年关将近,上午十时许位于孙逸仙心血管医院内的深圳市心血管急症救治中心监护系统报警声突然响起,位于龙华的本中心一家网络合作医院传来信息,有一位急性胸痛患者需要紧急诊治,胸痛中心主任刘强教授的团队立刻行动、严阵以待。心电图传来了,在场的所有医生都倒吸一口冷气,大面积前壁心梗(可能左主干病变),病人血压已在逐渐下降,处于心源性休克状态,急诊介入治疗将是最佳的治疗方案。信息传送回去,网点医院即刻给予“双抗”负荷口服,并第一时间转运过来我院,路上司机争分夺秒,仅用20分钟就到达我院CCU,此时患者病情持续恶化,连续室颤两次,CCU全体医护紧急行动,除颤、多巴胺、胺碘酮,插管、呼吸机支持、床旁IABP植入,同时直接进入导管室,免除单纯冠脉造影环节,直接导引管进入左冠,证实术前判断—-左主干完全闭塞;

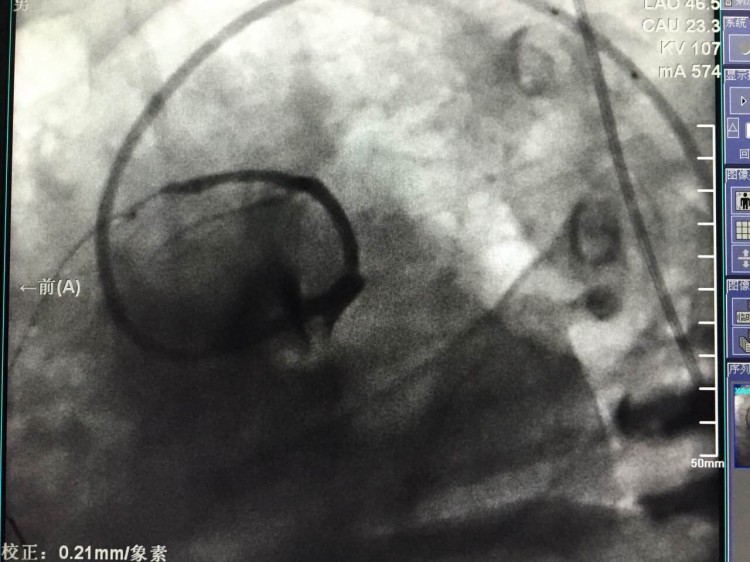

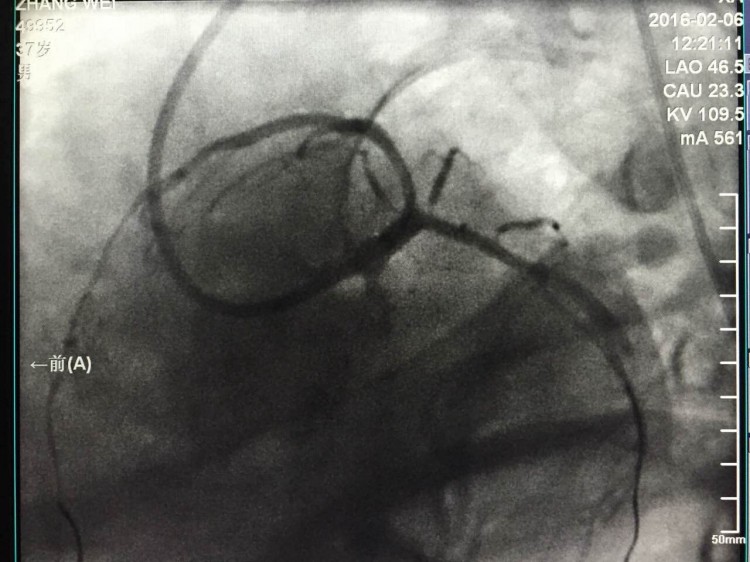

此类患者几乎100%死亡,第一时间进入导丝,抽吸血栓、开通前降支,恢复其三级血流,

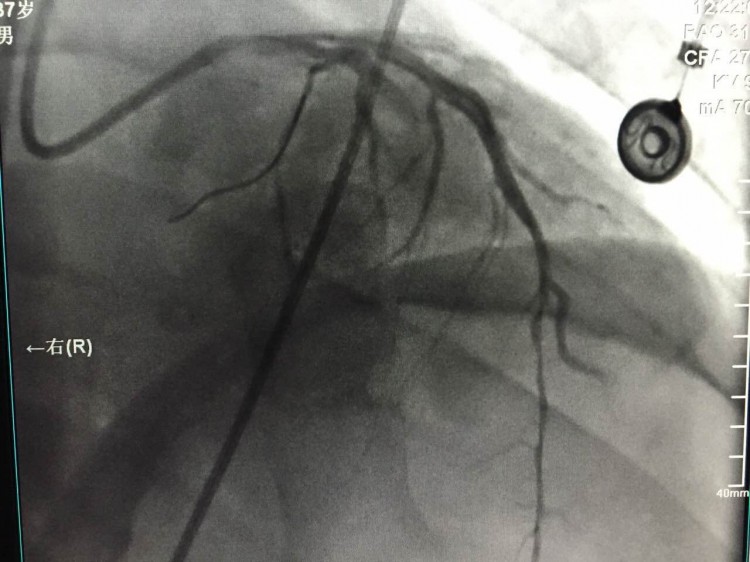

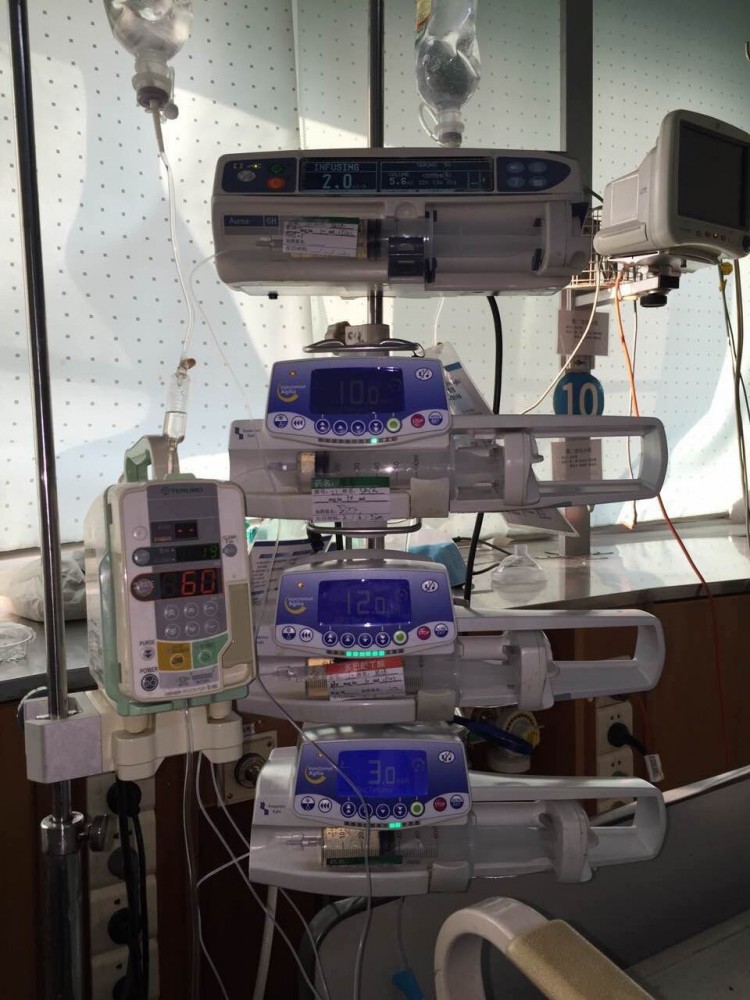

再开通回旋支,可见两支血管内仍可见明显血栓影,推注替罗非班并持续应用,转回CCU病房,术中患者病情极不稳定,持续阵发室速,心率在160次/分左右。

开通血管,返回CCU半小时后,心率逐渐开始下降,血压回升,升压药逐渐减量,随之患者清醒;四小时后,患者心率维持在100次/分,血压在中等剂量升压药可以维持在110/60mmHg。

病人抢救过来了,再一次又挽救了病人的生命,这是胸痛中心给病人送上的最好的新年礼物。医生疲惫的脸上露出了欣慰的笑容。

这是一次完美的区域协同救治的范例

这是一次事实上的“美国”版的胸痛中心急救范例

这也是一次指南与临床实践的完美结合范例。

为何?它得益于如下真实的抢救过程:

1:患者胸痛剧烈,呼叫120,急救中心人员快速赶到患者家中,第一时间接至就近的医院进行急救;

2:该院为我中心网络成员医院,患者信息第一时间传送至我中心并快速转送病人至我院;DIDO(入该院至患者转出该院时间)时间小于30分钟(符合胸痛中心指南标准)

3:患者入我院后即刻反复出现心脏骤停(室颤),除颤后快速上呼吸机、IABP、急诊手术,术中快速开通闭塞血管,DtoB 60分钟,小于指南要求的90分钟;

以上几个环节缺一不可,任何一环拖延时间,都可能贻误抢救时机,造成严重后果;几个环节的紧密配合,才有了患者的一线生机;成功的救治得益于深圳市心血管急症救治中心区域救治体系的建立。在一定区域内,多家医疗机构密切合作,合理分工,将大大加强整个区域心血管急症救治的效率及能力。

在深圳市医管局指导下成立的深圳市心血管急症救治中心暨孙逸仙心血管医院胸痛中心,目前已建立了专业资讯传输网络,通过无线心电仪、无线血压仪、无线血糖仪,采用蓝牙、4G等现代技术实现远程连续监测包括心电图等患者的实时信息,第一时间准确判断各种急症心血管疾病,如心肌梗塞、主动脉夹层、恶性心律失常等;并逐渐将区域内的各医疗机构吸纳为本中心网点合作医院,采取区域协同、信息共享、在线会诊模式,使心脏专科医生可以第一时间掌握急性胸痛患者相关信息,并在最短的时间内,完成心血管专科诊断,做出治疗建议,并进行有效、安全转运,为急性胸痛发作患者开辟一条生命的绿色通道,使胸痛患者在“合适的时间被送至合适的医院接受合适的治疗”。充分尊重“时间就是心肌,时间就是生命”的原则,做到以最快的速度、最准确的诊断与治疗挽救生命。

这是一种新型的医疗模式,是由政府主导、急救系统执行、学术组织配合的理想模式,该项目建成可最大限度地整合优质资源,患者一旦胸痛急性发作,可得到及时救治,所有市民享受最快捷的医疗服务,大大提高医疗救治水平、降低病死率、改善临床预后。同时带动区域内几十、上百个网点成员医院基层团队共同发展,实现信息共享、优化流程、快速诊断、分级救治和协同救治并举.

中心的实际运行,已经实现了冠心病:急性心肌梗死患者入院后16分钟就开通了堵死的心脏血管,创造了国内最快速的急诊抢救时间记录。

粤公网安备44030002006164号

粤公网安备44030002006164号